|

翻开四川的文化遗产版图,上面密布着深厚的家底:1处世界自然和文化双遗产、1处世界文化遗产、3处世界自然遗产、4处世界灌溉工程遗产、8座国家历史文化名城、20处国家工业遗产、262处全国重点文物保护单位、450余家博物馆、6.5万余处不可移动文物等。

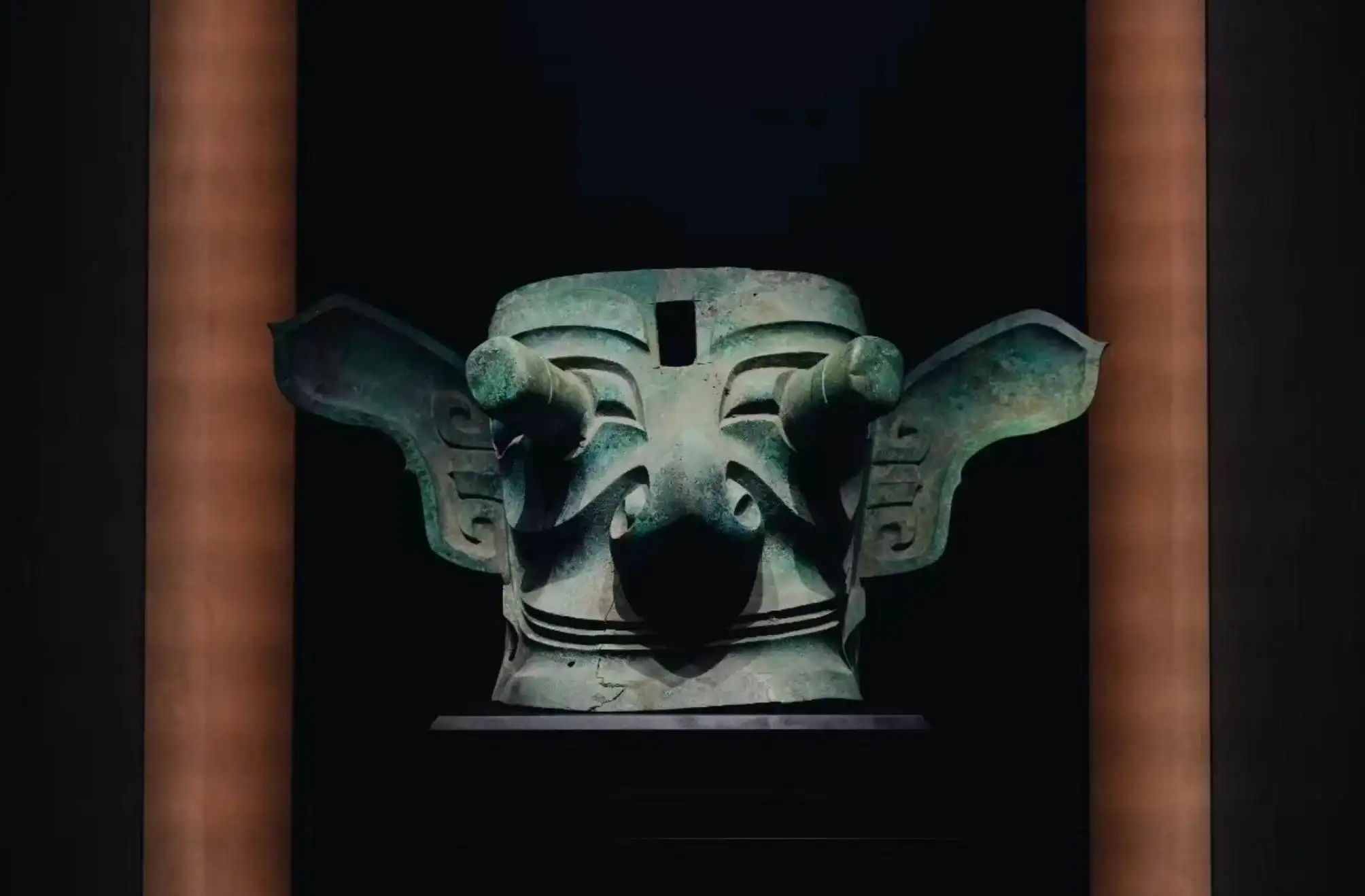

青铜纵目面具(图源:三星堆博物馆)

从“沉睡三千年,一醒惊天下”的三星堆遗址,到被誉为“古代陆路交通活化石”的古蜀道;从锣鼓喧天、变脸吐火的川剧绝活,到银针翻飞、锦绣天成的蜀绣精品……

如何让沉睡的文物醒来,让古老的手艺新生,让文脉不仅能被保护下来,更能活起来,汇入新时代的澎湃浪潮?

答案,就写在四川“保护”与“赓续”并重的时代答卷里。

固本铸魂

守护文明根脉

守护,是一切传承的起点。

四川的首要任务是夯实根基,以系统性的工程,将文明的星火牢牢护在掌心。

当前,通过第四次全国文物普查,四川在规定时间内完成了全部65231处第三次全国文物普查不可移动文物复查,第四次全国文物普查新发现文物6889处。

川剧表演

秉持着保护第一的理念,四川着力推动文化遗产立法保护、试点保护、整体保护,实施巴蜀文化“两创”年度行动,启动古蜀文明保护传承、巴文化保护传承等23项重点工程,完成乐山大佛、青城山—都江堰等世界遗产管理体制改革,2023年至2025年投入6.5亿元开展文化遗产保护利用“双试点”,阆中古城成为系统保护的典型案例。

都江堰景区

2023年以来,四川一边与重庆携手推进川渝石窟寺国家遗址公园建设,一边探索建设49个四川乡村石窟文化公园(景点、微景观),带动形成市县大抓文物和文化遗产保护的生动局面。

保护文化遗产,不能只靠“情怀”,更要靠制度。

四川是古籍资源大省,汉文古籍、少数民族文字古籍存量均居全国前列,古籍品种丰富,版本类型齐全。今年9月30日,全国首部专门规范古籍保护利用的地方性法规——《四川省古籍保护利用条例》落地,将于2026年1月1日起正式施行。

此外,《四川省川剧保护传承条例》《四川省世界遗产保护条例》《全省革命文物保护利用三年提升行动方案(2024—2026年)》等系列政策文件先后出台,为文化遗产传承发展保驾护航。

活化创新

焕发时代生机

将文化遗产妥善地保护好只是第一步,如何创造性地让其“活起来”,融入当代生活,是四川面临的更深层的考题。

四川用“博物馆+”“非遗+”“历史街区更新”等模式,让文化遗产从展柜里、典籍中走出来,融入现代人的生活——

以文创破圈。三星堆博物馆新馆自开馆以来,游客如潮。该馆创新推出考古盲盒、冰箱贴、玩偶等系列文创引爆市场。目前在售文创产品超过2700种,文创年销售额破2亿元、IP授权破千万元。

打造新场景。从2009年开始,金沙遗址博物馆举办的“金沙太阳节”已陪伴市民游客走过十六个年头,通过璀璨灯组、新春花市、文艺演出、古蜀祭祀祈福等给游客带来了传统与现代的双重文化体验。

金沙太阳节(图源:金沙遗址博物馆)

除此之外,各大博物馆还借助VR、AR等技术,让文物“活”起来。不久前,三星堆博物馆全新打造的“天地回响——三星堆全景音画数字艺术剧场”正式试运行。这一全国首创的“交互式全景声LED穹顶”体验空间,为观众构建了沉浸式博物馆数字化场景。

这些创新举措,打破了博物馆的物理边界,让文物从静态的陈列走向动态的互动,从“千馆一面”迈向“千馆千面”,成为展示中华文明、教育服务大众、赋能经济社会发展的动力源。

非遗的生命力,在于“见人见物见生活”。

在崇州,道明竹编打破“农家手艺”的刻板印象,将千年竹编技艺转化为胸针、耳环等300余种时尚潮品,深受年轻人追捧;蜀锦蜀绣、藏羌织绣、非遗竹编、彝族服饰等与国漫《遮天》、NBA聚星名人赛、宝格丽、时尚芭莎、李宁、芬迪、Mstand等知名品牌的跨界联盟产品,让非遗从“养在深闺”的珍藏,变为“触手可及”的日常。

保护,绝非静态的封存。

成都宽窄巷子在保留完整清代街巷格局与建筑风貌的同时,引入了文创书店、精品咖啡馆和设计工作室。原住民与现代商业和谐共处,历史记忆与都市生活交相辉映。同样,在宜宾李庄古镇、阿坝州桃坪羌寨等地,一种“活态保护”的模式正在推行:在“修旧如旧”的基础上维修建筑,既改善原住民的生活条件,又鼓励他们延续传统的生活方式,让古镇和村落成为充满生命力的文化共同体。

薪火相传

联通世界舞台

保护文化遗产,不仅是守护过去,更是为未来储蓄力量。

四川在传承人培养、考古探索、国际交流上持续发力,让巴蜀文脉在新时代焕发新的生机。

传承人是非遗的“活载体”,在传承人培养这一核心环节,四川的政策支持正从“保障传承”向“激励创新”深化。四川深入推进国、省两级非遗传承人群研修培训计划,加强顶层设计,构建起以5所国家级、9所省级研培院校为骨干的研培工作体系,系统性地为剪纸、竹编、羌绣等项目的传承人提供美学、管理和市场营销培训,帮助他们将古老技艺与当代需求对接。

除此之外,四川大力推进“非遗进校园”,让文脉在下一代心中扎根。例如在凉山州,当地推动各学校结合自身特色与地域文化,引入了丰富的非遗项目:四川省彝文学校充分利用自身资源,开设了口弦演奏、民歌传唱等课程;冕宁县民族希望小学校将月琴演奏、民谣传唱和彝文经典引入课堂;德昌县南山傈僳族乡中心完全小学开设了傈僳族高腔演唱、刺绣、嘎且且撒勒舞等课程……

深厚的文明底蕴,源自历史的不断书写与发现。在四川,持续的考古发现,不断延伸着巴蜀文明的历史轴线。

2025年4月24日,2024年度全国十大考古新发现揭晓,资阳濛溪河遗址成功入选。该遗址群的发现,首次揭示了东亚地区距今10万至5万年“现代人演化瓶颈期”古人类的复杂生存图景,为解密东亚现代人起源与演化提供了全新证据。

资阳濛溪河遗址(图源:考古中国)

近年来,四川持续开展考古调查和发掘工作,注重考古先行,落实“先考古、后出让”“先调查、后建设”要求,有序推动中华文明探源工程、“考古中国”四川项目,截至目前新发现各时期遗址点近1000处,填补了多项空白。

植根于深厚的历史沃土,四川的文化遗产也正自信地走向世界舞台。

今年6月,“太阳之光——古蜀文明与世界”展览在联合国总部开展,重点呈现了三星堆遗址和金沙遗址出土的青铜人头像、金面具、太阳神鸟金饰等代表性文物的复制件和3D打印件,为全球观众解锁古蜀文明与世界文明各美其美、美美与共的文化魅力,引发热烈反响。

近年来,古蜀珍宝走出国门办展愈发频繁。三星堆、金沙遗址出土的文物,去过了国内外的70多个城市,为海内外观众了解中国、了解四川带来了一个全新的视角。

四川非遗的海外传播同样精彩。自贡彩灯多次走出国门,在80多个国家和地区展出,成为中华文化“走出去”的一张亮丽名片。蜀锦蜀绣、藏羌织绣等非遗项目频频登上国际舞台,向世界展示巴蜀文化的独特魅力。今年10月1日,来自攀枝花市盐边县的傈僳族服饰惊艳亮相2025中法时装周舞台。雅砻江畔传承千年的针线匠心,在世界时尚之都绽放独特光芒。这些交流,让巴蜀文脉成为连接中国与世界的“文化桥梁”。

当下,四川用“保护”守住根脉,用“活化”拥抱时代,用“传播”链接世界。这正是中华文明生生不息的缩影,也是新时代文化自信的生动注脚!

|